党的十九大报告提出,瞄准世界科技前沿,强化基础研究;围绕国家重大战略需求,加强应用基础研究。在“双一流”建设的背景下,生命健康高等研究院拟在基础研究、基础应用研究和临床转化三位一体的方针下,在现有生命科学研究基础之上,以生命科学继续发展建设与繁荣为契机,利用理工优势向基础医学领域拓展融合,强力的积极探索“理工医交叉融合,生物科学与基础医学一体化发展”的“东大新生命科学”,打破传统医学研究的分隔和现有院系的界限,集中并优化生命科学、基础医学与临床转化现有的科技创新平台和人力资源优势,实现多学科交叉,促进各个学科的交叉、集成和融合,探索新的科研和学科建设的机制体制。

一、生命健康高等研究院的机制体制

东南大学生命健康高等研究院定义为东南大学直接管理的“科研实体、行政虚体”的新型科研机构,将打破传统医学研究的分隔和现有院系的界限,由附属中大医院牵头,生命医学学部中生科院、医学院、公共卫生学院这三个二级单位和生物医学工程学院、仪器科学学院等校内相关学院以1+3+X的方式来共建、共管,成果共享的高水平学术特区。高研院将充分体现我校工科优势向医学领域拓展融合,积极探索“医工交叉融合“;实现多学科交叉、集成和融合;体现基础研究、基础应用研究和临床转化研究三位一体;实现高研院PI和中大医院临床科室“一对一,结对子” 的无缝对接,共同培养研究生,共同申报科研项目,共同发表文章,共同申报奖项。高研院将探索建立以生命健康高等研究院和附属中大医院“双聘合作”的新型科研用人模式,建立一支具有一定规模的高层次科研队伍,促进学校科技创新能力的提升。因此,在借鉴兄弟院校相关高等研究院的机制体制组成基础之上,为体现我校高研院作为高水平科研高地在科研管理体制和运行机制上的创新示范作用,我们就高研院的机制体制构架做出如下建议:

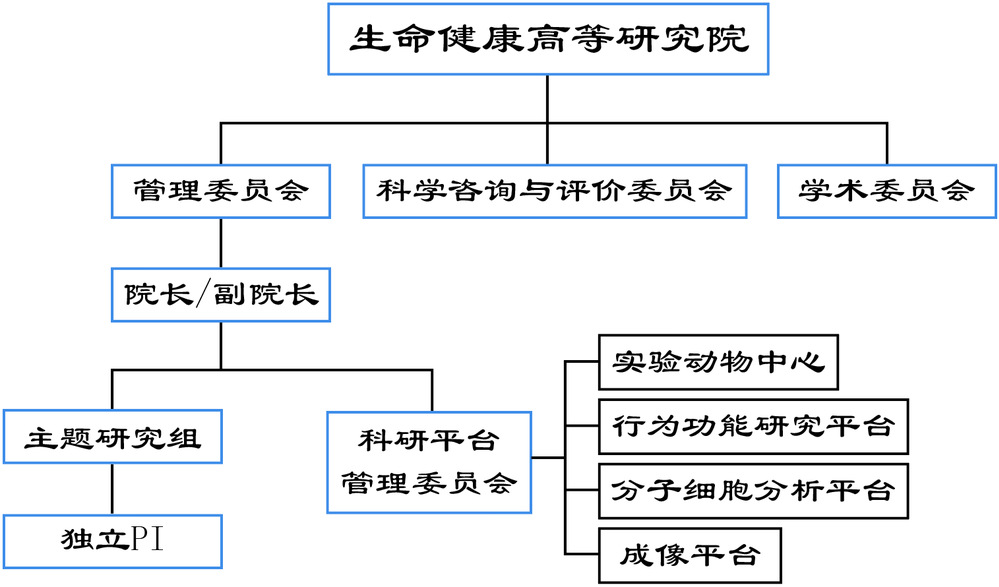

东南大学生命健康高等研究院作为东南大学直接管理的“科研实体、行政虚体”的新型科研机构,建立高研院科学咨询与评价委员会、管理委员会、学术委员会、科研平台管理委员会这四个委员会,将设院长1人(院士),执行院长1人,副院长1-2人,党总支书记1人(图3)。高研院实行科学咨询与评价委员会和管理委员会领导下的院长负责制,充分发挥已有资源,由附属中大医院牵头,生命医学学部中生科院、医学院、公共卫生学院这三个二级单位和生物医学工程学院、仪器科学学院等校内相关学院以1+3+X的方式来共建、共管,成果共享。

具体架构图如下:

二、生命健康高等研究院的定位

生命健康高等研究院的定位是“高水平、高投入、高产出”的学术特区,通过对大团队、大平台的高投入建设,以期获得大项目和大成果的高水平产出。

高水平:生命健康高等研究院建院第一阶段,拟引进一名两院院士作为院长;引进至少5个由杰青、长江学者作为科研领军人才的优势科研团队,建设至少5个优势团队。同时对于及其优秀的,有望3年之内冲击杰青、长江的四青人才,研究院建院第一阶段也将建设5-6个以四青人才为团队负责人的青年团队作为后备培养梯队。

高投入:生命健康高等研究院将依托生命医学学部建设学部共享的生命医学公共实验大平台。同时对杰青、长江学者作为负责人的优势团队在人员配备、启动经费、平台支撑等方面进行重点集中投入。

高产出: 生命健康高等研究院的建院总体目标:带动整个东南大学生命基础研究、创新研究与临床医学的结合发展,真正实现生命医学领域中基础研究+临床转化创新模式的突破性发展;力争在建院5-10年的时候把东南大学的生命科学研究和医学生物学研究提升到江苏省第一,国内前沿水平;通过加强国际合作将东南大学的医学生物学研究导入国际快车道。

三、生命健康高等研究院的具体5年目标

学科建设:加强高端人才引培,力争5年内将由杰青/长江领衔的初创优势团队由5个团队增加到8-10个团队(包括自己培养或引进);四青人才从目前的3-5人增加到8-10人(包括自己培养或引进)。优势团队引领学科方向,青年团队作为后备培养梯队,形成优势团队和青年团队共同协作互补的良好发展局面,成为在国内有重要影响的学术高地。

高水平论文:力争5年内发表影响因子大于等于10(包括PNAS等在内)的高水平科研论述30-40篇,争取发表CNS文章4-5篇,实现东大生命科学领域CNS新的突破,提升东南大学生命科学研究的国际、国内竞争力。

重点重大项目:力争5年内获得包括基金委重点项目、原创项目、集成项目和科技部重点研发计划在内的重点重大项目15-20项,获得其他国家级项目60-80项,实现年科研经费进账5000-8000万元,从而使研究院进入一个可以自我造血的良性循环。

重大奖项:力争5年内获得省部级二等奖以上15-20项,争取获得国家奖2项。

学术声誉提升:力争5年内对我校ESI学科中免疫学、生物与生物化学、神经科学与行为学、分子生物学与遗传学这四个学科有显著提升,其中免疫学目前尚未进入前百分之一,以期5年内进入前百分之一;其余三个学科目前是前百分之一,以期5年内有1个学科能进入ESI 排名前千分之一。

四、生命健康高等研究院的研究中心规划

根据建院团队的优势,结合东大目前生命科学领域大力发展的4个ESI学科:免疫学、生物与生物化学、神经科学与行为学、分子生物学与遗传学,生命健康高等研究院初步规划将下设5个研究中心,包括:1. 前沿免疫学与代谢研究中心;2. 癌症精准诊治研究中心;3. 脑科学研究中心;4. 干细胞再生修复医学研究中心;5.人工智能与生命健康联合研究中心。

前沿免疫学与代谢研究中心:将聚焦感染性疾病、自身免疫性疾病和慢性代谢疾病,利用免疫基因组学、免疫转录组学、免疫蛋白组学、功能免疫组学和免疫信息学等技术,实现免疫学研究与生物信息学、系统生物学、结构生物学、数学、物理以及计算机科学等多学科的交叉,解析免疫系统的核心功能和精细调控模式和免疫相关疾病的发病机制。本中心将围绕以下关键科学问题展开:1)复杂体系中的免疫应答,各个细胞亚群和效应分子在复杂免疫反应过程和相关疾病中的相互协同或拮抗的调控关系。明确免疫学疫精细调节与免疫耐受机制,探索复杂体系中免疫新分子和细胞新亚群的鉴定和功能研究;2)解析免疫系统的新功能及于其他组织脏器间的新型交互作用,明确代谢紊乱综合症包括糖尿病、动脉粥样硬化、脂肪肝、心血管疾病、脑部代谢疾病中,从免疫学角度思考和治疗代谢性疾病提供新的思路和分子靶标。通过与临床医院的合作,实现具有完全自主知识产权的诊疗方案5-10项,其中50%实现临床转化。

癌症精准诊治研究中心:以肿瘤细胞感知、整合、应答和塑造微环境为主线,着重探讨肿瘤细胞与微环境相互作用的信号网络新机制、新功能和关键调控节点,重点关注炎症和器官纤维化微环境中肿瘤细胞的命运决定机制、细胞间通讯机制以及免疫调节机制。本中心将围绕以下关键科学问题展开:1)肿瘤细胞感知、整合并应答微环境的信号网络机制研究,如肿瘤细胞感知并整合损伤、死亡、营养、细胞因子和器官间通讯等微环境刺激的新机制和肿瘤细胞应答微环境信号以及命运决定的新基因与新机制;2)肿瘤细胞塑造微环境的新机制及功能研究:探索肿瘤细胞塑造微环境的新基因、新机制与新通路和微环境塑造改变肿瘤免疫进程、放化疗和免疫治疗的新功能。通过与临床医院的合作,实现具有完全自主知识产权的诊疗方案5-10项,其中50%实现临床转化。

脑科学研究中心:脑科学研究中心联合生命科学、脑医学、数学、信息科学、材料科学、微电子、类脑智能等多学科研究力量共同建设。科技创新在国家发展大局中处于核心地位,脑科学和类脑研究是国际科技发展的战略制高点,是国际科学的重要前沿和国家的重大需求。脑科学研究中心将进一步集聚神经科学及相关学科的精锐力量,探索和建立推动学科快速发展的新的运行机制,围绕脑科学国际学术前沿和国家社会发展重大需求,以国家重大脑科学战略目标为牵引,大力引进国内外优秀人才,开展转化医学研究,带动脑科学相关的临床医学学科发展,建设多学科交叉的国家级研究中心,为国家发展做出应有的贡献。

干细胞再生修复医学研究中心:利用干细胞技术、基因编辑技术、组织工程技术等手段,研究组织干细胞的自我更新和诱导分化的分子机理,以及它们在各种生理及病理过程中的作用。本中心将围绕以下关键科学问题展开:1)探究器官发育机制,干细胞向器官分化的调控网络以及微环境对干细胞功能调控的机制,解析干细胞的自我更新和分化的机理,建立和优化干细胞的扩增、分化和移植等关键技术体系;2)将进一步以相关疾病为靶标开展干细胞治疗的转化研究,探究内源性组织干细胞在组织器官损伤修复中的作用及调控机理,以及干细胞源的功能细胞移植体内后损伤组织器官的功能恢复与结构重塑及调控。本中心将致力于生命科学基础研究向临床转化,推动临床医学发展,促进疾病治疗的优化和创新。

人工智能与生命健康联合研究中心:人工智能与生命健康联合研究中心是研究院依托东南大学现有的科研基地,充分采用纳米技术、信息科学、生物医学工程和临床医学的研究成果,围绕神经信息与控制等领域开展多学科交叉研究。着重研究神经控制与修复、运动神经模型、神经信号处理及专用芯片设计、传感器材料的生物相容性、基于遥控和遥测的生物机器人、人工智能、脑—机交互(BCI)等课题。将最新研究成果应用于临床、公共安全等领域,实现科学和技术融合,从而造福社群,服务社会。

五、生命健康高等研究院的设备平台建设规划

高校大型仪器条件平台是科研创新和学科发展的物质基础和条件保障,它也要借助信息和网络技术,有效配置仪器设备资源,实现开放和资源共享,服务于学校的科研创新。公共科研平台是生命科学研究的重要组成部分,在融合学校科技资源、促进科研水平提高等方面具有突出作用。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》明确提出要加强科技基础条件平台,建设并建立有效的共享机制。良好的公共实验共享平台是生命科学学科发展的重要基石。高效、合理的科研仪器与设备平台能够极大提高教师队伍的学术水平,促进学科的交叉、融合和发展,从而促进生命科学科研水平的提高,其建设水平决定了生命医学学科的建设成效。

以上海科技大学大型设备共享平台为例。上海科技大学设备共享平台由学校和院所两级共建,承担学校各类科研项目的分析测试研究任务,面向学校所有课题组开放。平台目前共有包括电镜、核磁、质谱、分子成像等在内的31个子平台,分布在全校5个二级单位中。每个子平台为根据仪器设备的数量分设了1名平台主任和2名平台工作人员,负责平台设备的日常管理和维护,提供课题组科研所需的精密仪器、特殊设备及复杂仪器的使用服务;举办仪器使用培训与相关讲座;提供新仪器的展示,推广新技术新方法的应用等,形成了集教学、科研、服务等功能为一体的一流公共科学研究和技术开发平台,提升了上海科技大学在生命科学领域的研究水平,推动领域的发展,为一流科研成果的出现提供重要的支持和保障。在此良好的平台建设基础上,以生命科学与技术学院及下设iHuman研究所和免疫化学研究所为例,上海科技大学在生命科学领域仅在2020年前9个月,共已发表SCI文章共计144篇,其中包括12篇Nature,8篇Science,5篇Cell,另外还包括18篇10分以上的文章。因此良好的设备共享平台配置,合理的平台管理与考核制度,是生命科学研究过程中解放生产力的必要条件。

因此,根据生命健康高等研究院的定位与研究团队的背景,结合东南大学大型仪器管理系统,研究院计划依托生命医学学部规划建设下述4个研究平台:

细胞生化平台:为科研提供分子生物学与细胞生物学相关的技术支撑。研究院计划建设万级洁净度细胞培养实验室、细胞分析平台和分子克隆平台,满足在分子水平、细胞、组织等不同水平研究的需要。

其中配有大型设施设备如下:组织解离器/全自动磁性细胞分选仪(210万元)、高速多通道细胞分选仪(450万元)、全自动密度梯度制备和分离系统(290万元)、高通量多参数自动细胞检测器(650万元)、纳米粒子跟踪分析系统(279.5万元)、长时间动态活细胞成像及功能分析系统(230万元)、细胞能量代谢分析系统(225万元)、高速多色流式分析仪(350万元)。

成像平台:包括光镜和电镜两个成像平台。光学成像平台计划配备能够用于活细胞、固定组织及活体研究的各类大型成像设备系统。成像平台配备完整的显微图像数据采集、存储和处理计算机网络系统和专业的成像分析软件平台。

其中配有大型设施设备如下:受激发射损耗显微镜(900万元)、转盘共聚焦显微镜(220万元)、显微切割系统(330万元)、高分辨率光片(420万元)。

实验动物中心:负责动物饲养与繁育。主要包括实验动物(小鼠和大鼠)基础和比较医学研究室和屏障系统设施,设有清洁级和SPF级小型啮齿类动物实验区,生产清洁级和SPF级大、小鼠。另配置有会议室、示教室、环境实时监控室。

其中配有动物笼具设施设备如下:

IVC主机(送排风均为双风机结构,知名品牌,保证设备稳定可靠运行;预留网络接口,可选配远程监控报警管理系统,远程监控笼具运行参数及报警信息 ,共73台)、

小鼠IVC笼架(单面笼架,每架笼位数64笼,共64架;单面笼架,每架笼位数72笼,共36架;双面笼架,每架笼位数128笼,共20架)、

小鼠IVC笼盒(配套笼盒9248套,20%备用笼盒1850套,共11098套)、

大鼠IVC笼架(25笼笼架,5层*5笼,导轨要求设有笼盒到位指示装置,笼盒脱离笼架后,笼架送风、排风阀门能即刻自动关闭,使取下笼盒时无外泄,共10架)、

大鼠IVC笼盒(配套笼盒250套,20%备用笼盒50套,共300套)。

其中配有动物清洗设施设备如下:

垫料收集台(操作区域负压,吸附粉尘、异味;配有大容量污物桶;两侧透明可拆卸视窗;喇叭口状倾倒口,配有笼盒撞杆;排风处配有高效过滤器,净化后空气排放室内,共2台)、

塑料添加机(对动物笼盒进行自动添加垫料;15-25个/分钟笼盒添加速度;自动检测笼盒,自动加料;操作区域负压;内设多个垫料添加程序,共2台)、

快速型笼盒清洗机(专业化的清洗程序设计,专门针对实验动物行业物品;大流量高压循环泵、热水喷淋清洗用于漂洗,保证清洗效果;专利设计的高效换热器,优化的管路设计,节能高效;设备配备有节水设计,节约每次程序的终末漂洗水用于下一步的清洗,共2台)、

饮水瓶自动灌装单元(自动灌装动物饮水瓶;单次可灌装36个饮水瓶约1分钟;自动化灌装,无需人工干预;管路具有在线消毒功能,可自动添加酸液或矿物质,共2台)、

实验动物专用纯水处理设备(可为动物房内清洁级、SPF级动物提供无菌饮用水,采用纳米级超高效过滤膜除菌、双紫外线杀菌器、臭氧杀菌,三重除菌,水质有保证;卫生级管道,内部无死角,不易滋生细菌;全自动内循环,保持水质持续净化;具有自动脉冲冲洗功能;具有无水保护,高、低压力保护等多种功能;全自动运行,无需人工干预,共1台)。

功能研究平台:平台配备可进行动物行为学、生理学、药效学研究的相关设备。主要用于满足科研人员进行动物的代谢、免疫和应激反应等情况下的行为检测;并进一步探究药物在细胞稳态和活动行为中的作用。主要包括电生理设备和行为检测设备等。

其中配有大型设施设备如下:生物微信号监测分析系统(250万元)、小动物活体成像系统(350万元)、在体光遗传学神经环路解析系统(220万元)。

除此以外,生命健康高等研究院规划的设备共享平台除了作为校级科研服务平台承担学校各类科研项目的分析测试研究任务之外,还将积极探索与其它高校与科研单位开展广泛的测试服务和科研合作。